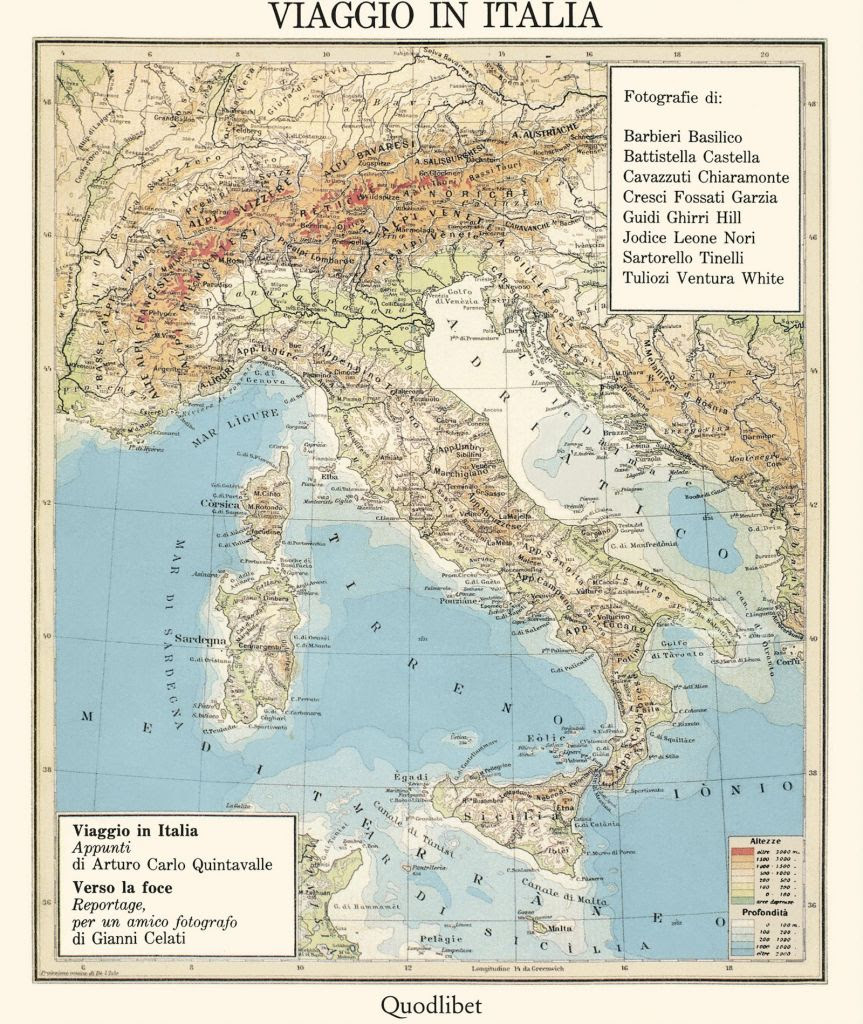

Villa Bertelli, Forte dei Marmi

COLLEZIONE PERMANENTE

Dalla sala dedicata alle opere di Arturo Dazzi donate dagli eredi al Comune di Forte dei Marmi e attualmente gestita dalla Fondazione Villa Bertelli, il percorso si snoda attraverso gli spazi che ospitano sculture e dipinti dei maestri di “Novecento” e degli autori del secondo dopoguerra, frutto di comodati da collezioni private, per confluire nella sezione destinata alle testimonianze fotografiche del territorio.

Sala 1

Forte dei Marmi nasconde una storia oggi dimenticata. Una storia di rapporti tra gli artisti e il territorio, a cominciare da Michelangelo, affascinato dal Monte Altissimo. È proprio il luogo a favorire il richiamo di artisti, come era stata Barbizon, Deauville e Trouville per gli impressionisti, il midi per Van Gogh, Gauguin e Cézanne.

A Forte dei Marmi, le ampie distese di spiagge e il vasto orizzonte del mare da una parte, il profilo delle montagne e la vegetazione rigogliosa dall’altra, ispirano gli artisti verso un nuovo studio della natura.

Un paesaggio rimasto protetto per secoli perché inizialmente inospitale, privo di strade facilmente percorribili, ma al tempo stesso un luogo di lavoro e uno snodo economico di rilievo in Italia per l’estrazione delle pietre.

La sala racconta le trasformazioni paesaggistiche, urbanistiche e sociali del territorio, per comprendere la storia culturale del luogo nel contesto di riferimento.

Una sezione è dedicata all’inizio della vicenda alla nascita del cenacolo culturale il Quarto Platano nel periodo tra le due guerre, quando Forte dei Marmi diventa un punto di riferimento per artisti e intellettuali in villeggiatura che si incontrano nelle proprie abitazioni e nei Caffè, veri e propri centri di aggregazione culturale.

Marina (case sulla riva), Carlo Carrà

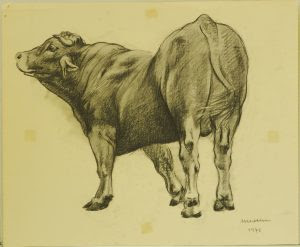

Studio di toro, Francesco Messina

Sala 2

Arturo Dazzi nasce a Carrara il 31 luglio 1881. Il marmo fa subito parte della sua vita: sbozzatore nel laboratorio del padre, dal 1892 nell’Accademia di Belle Arti di Carrara ove completa gli studi nel 1899.

Dimostra sin da subito la sua propensione per la scultura vincendo (1901-1905) due “pensionati” artistici, con cui si aggiudica il soggiorno a Roma.

Nei primi del ‘900 sull’onda dell’entusiasmo di una Roma fervente, partecipa a concorsi, lavora a Genova e Livorno ed espone alle Biennali internazionali di Venezia (1926-1928).

Nel 1926 sente il richiamo della terra natia e lascia Roma; nella sua casa di Vittoria Apuana incontra amici, critici ed artisti.

Nel 1929 viene nominato professore di scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Nella Quadriennale romana del 1945 sorprende la critica con la sua produzione pittorica, finora inedita.

Il suo stile scultoreo deciso, eroico, di “nuovo” classicismo, che esalta il lavoro e l’uomo, è particolarmente apprezzato durante il regime fascista: nel 1937 ottiene la nomina di Accademico d’Italia.

Nel 1939 all’ Esposizione Universale di New York realizza l’opera centrale del padiglione italiano.

La caduta del Regime determina la chiusura di molti dei cantieri in cui Dazzi lavora, tra cui quello della Stele Marconiana a cui l’artista tiene maggiormente.

Per la sua adesione agli ideali fascisti subisce l’esilio in Maremma fino al 1947, quando torna a Forte dei Marmi. Gli anni seguenti sono difficili: nessuno è più interessato ai suoi progetti e Dazzi cade in una crisi ideologica e creativa.

Nel 1954 riprende a lavorare alla Stele Marconiana; l’inaugurazione solenne (11 dicembre 1949) decreta la sua riabilitazione tra gli artisti italiani.

Durante gli anni Sessanta segue diverse committenze fino alla morte (15 ottobre 1966).

Nel 1986 la moglie Andreina Vannoni dona le opere dello studio Dazzi al Comune di Forte dei Marmi, le quali, conservate nel deposito di Villa Bertelli, sono oggi esposte in una mostra dedicata all’artista.

Testa e busto di San Francesco, Arturo Dazzi

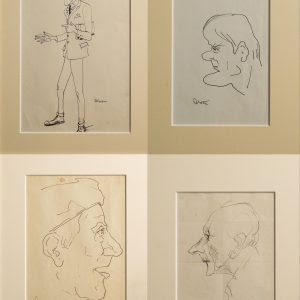

Disegni Alfredo Catarsini, Alfredo Catarsini

Sala 3

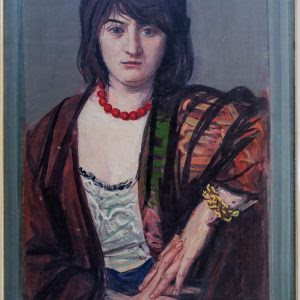

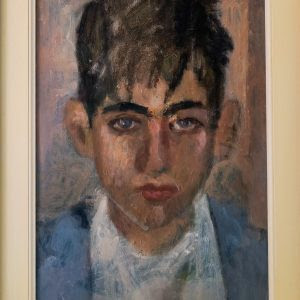

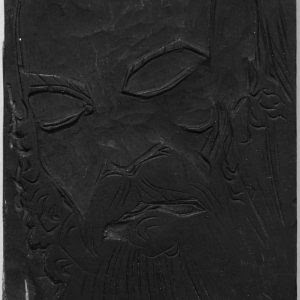

La sala dedicata ai maestri storici raccoglie una selezione di opere degli artisti frequentatori della Versilia, autori appartenuti alla generazione dei protagonisti del Novecento Italiano, sia nella sua declinazione lombarda rappresentata da Carlo Carrà, Achille Funi, Raffaele de Grada, Arturo Tosi, sia nella variante di area toscana, caratterizzata da una poetica meno programmatica in quanto più incline a fare emergere il libero sentimento di natura: è questo pittoricismo moderno che si rinviene nei lavori di Felice Carena, Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Mario Marcucci, mentre un discorso a parte è riservato al bozzettismo espressionista delle “maschere” psicologiche di Lorenzo Viani.

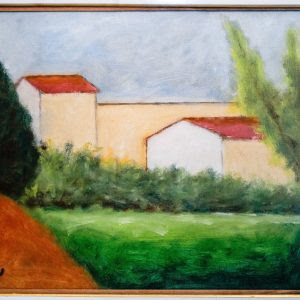

Le opere qui esposte denotano una comune tendenza alla liricità e alla scioltezza esecutiva, stimolata dalla natura di Forte dei Marmi e dei luoghi circostanti, al tempo ancora incontaminati e in grado quindi di ispirare agli artisti un maggiore svincolo da limitazioni compositive schematiche e formali. Legato a un paesaggismo di mediazione tra Otto e Novecento si rivela Umberto Vittorini, toscano di nascita e milanese di adozione.

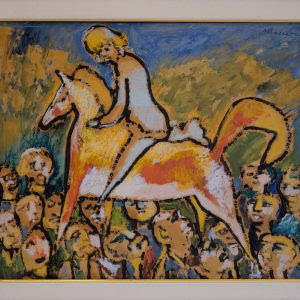

Accanto alle suggestive opere a tema paesaggistico, la sala accoglie saggi pittorici dei due fratelli metafisici Giorgio de Chirico e Alberto Savinio, il primo rappresentato da un barocco cavallo in corsa nel paesaggio e il secondo da un ritratto composto negli anni d’oro degli Italiens de Paris. Lo scultore Francesco Messina, autore approdato sui lidi di Marina di Pietrasanta fin dai primi anni venti, è presente con un bronzo di ispirazione classico-mediterranea e con due disegni, mentre Marino Marini è rappresentato da un caratteristico, semplificato ritratto in bronzo, inteso a catturare la psicologia del personaggio effigiato.

Giovane con collana, Achille Funi

Paesaggio con le case, Ottone Rosai

Sala 4

Ritratto, Mario Marcucci

Enrico Pea, Lorenzo Viani

Sala 5

La sala dedicata alle opere di autori attivi per lo più nel secondo dopoguerra, raccoglie gli artisti nati tra gli ultimi anni del secolo XIX e i primi trentacinque del XX.

Massimo Campigli offre al visitatore l’ennesima glorificazione della donna nella veste di idolo etrusco, totemico e senza tempo. L’espressionismo ironico e satirico di Mino Maccari è qui evidenziato da due pitture sottilmente polemiche. Giuseppe Migneco, maestro del realismo sociale è proposto con due tele di denuncia del disagio e della solitudine della vita moderna.

L’opera di Renato Guttuso qualifica la nobilitazione di una pianta, umile oggetto della vita domestica, quale protagonista dell’opera d’arte. Due realistiche matite del pittore e disegnatore fiorentino Guido Borgianni raffigurano la gente di Forte dei Marmi.

Ernesto Treccani è presente con un tema di lirico, metamorfico naturalismo e con una scultura in maiolica dipinta, mentre di Bruno Cassinari la sala accoglie un cavallo bronzeo e una tela infuocata di colore. Del poeta Eugenio Montale si è ritrovata una rara e sognante pittura ad olio sul tema delle cabine del Forte.

Ispessimenti materici, contrasti di colore, inquieta commistione di organico e inorganico si sperimentano nell’opera di Carlo Mattioli. Terrecotte e un bronzo dello scultore Ugo Guidi, allievo e assistente di Arturo Dazzi, registrano il suo amore per la figura femminile.

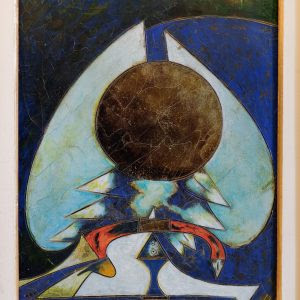

Tra gli artisti stranieri, l’americano Robert Carroll, indagatore della vita vegetale e animale, presente con un originale disegno, chiude la rassegna del dopoguerra, non prima di avere lasciato spazio alla qualità tutta italiana dell’astrattismo geometrico-surreale di Gianni Dova.

Pescatore, Giuseppe Migneco

Testa, Gianni Dova

Sala Ernesto Treccani

Ciò che resta, Sigfrido Bartolini

Lady Godiva, Mino Maccari